728x90

5 Do you not remember that when I was still with you I told you these things? 6 And you know what is restraining him now so that he may be revealed in his time. 7 For lthe mystery of lawlessness mis already at work. Only he who now restrains it will do so until he is out of the way. 8 And then nthe lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus owill kill with pthe breath of his mouth and bring to nothing by qthe appearance of his coming. 9 The coming of the lawless one is by the activity of Satan rwith all power and false signs and wonders, 10 and with all wicked deception for sthose who are perishing, because they refused to love the truth and so be saved. 11 Therefore tGod sends them a strong delusion, so that they may believe uwhat is false, 12 in order that all may be condemned vwho did not believe the truth but whad pleasure in unrighteousness.

l Rev. 17:5, 7

m 1 John 2:18; 4:3

n See ver. 3

o [Dan. 7:10, 11]

p Isa. 11:4

q [1 Tim. 6:14; 2 Tim. 1:10; 4:1, 8; Titus 2:13]

r [Rev. 13:14]; See Matt. 24:24

s See 1 Cor. 1:18

t [1 Kgs. 22:22; Ezek. 14:9; Rev. 17:17]

u [1 Thess. 2:3; 1 Tim. 4:2]; See Rom. 1:25

v Rom. 2:8

w See Rom. 1:32

The Holy Bible: English Standard Version (Wheaton, IL: Crossway Bibles, 2016), 살후 2:5–12.

5 내가 너희와 함께 있을 때에 이 일을 너희에게 말한 것을 기억하지 못하느냐

6 너희는 지금 그로 하여금 그의 때에 나타나게 하려 하여 막는 것이 있는 것을 아나니

7 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금은 그것을 막는 자가 있어 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라

8 그 때에 불법한 자가 나타나리니 주 예수께서 그 입의 기운으로 그를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 폐하시리라

9 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과

10 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 1)진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못함이라

11 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은

12 1)진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이라

1) 헬, 참

1) 헬, 참

대한성서공회, 성경전서: 개역개정, 전자책. (서울시 서초구 남부순환로 2569: 대한성서공회, 1998), 살후 2:5–12.

5절) 바울은 이미 이전에 데살로니가 성도들과 함께 있을 동안에 주의 날에 일어날 일들, 적그리스도에 관한 일들을 말했었다.

‘말한’으로 번역된 ‘엘레곤’은 말하다인 ‘레고’의 미완료 과거형으로 바울이 과거에 그와 관련된 일들을 줄곧 말했었음을 보여준다.

기억하는 것은 신앙에 있어서 매우 중요한 부분이다. 하나님께서 베푸신 은혜와 사랑을 기억하는 것, 주께서 이 땅에 인자로 오셔서 우리에게 가르치신 하나님 나라의 복음, 십자가의 죽음과 부활, 다시 오심에 대한 약속을 기억하는 것이야말로 우리가 온전한 신앙 생활을 하는데 있어서 매우 중요한 부분이다. 데살로니가 교회는 매우 칭찬받는, 또한 매우 빠른 속도로 믿음에 성장하고 사랑이 풍성한 공동체 였지만 유독 이 부분을 기억하지 못함으로 교회안에 혼란이 야기되었다. 바울은 지금 이 부분을 다시금 상기시킴으로 그들을 격려하고 있다.

6절) 주님께서 그분의 때에 다시 오시는 것처럼, 적그리스도 또한 자신의 때에 등장할 것이다. 그런데 바울은 지금은 그의 때가 아니라고 분명히 말한다. 지금이 그의 때가 아닌 이유는 그를 막는 것이 있기 때문이다. 다른 말로 그를 막는 것이 없어지면 그가 등장하게 될 것이다.

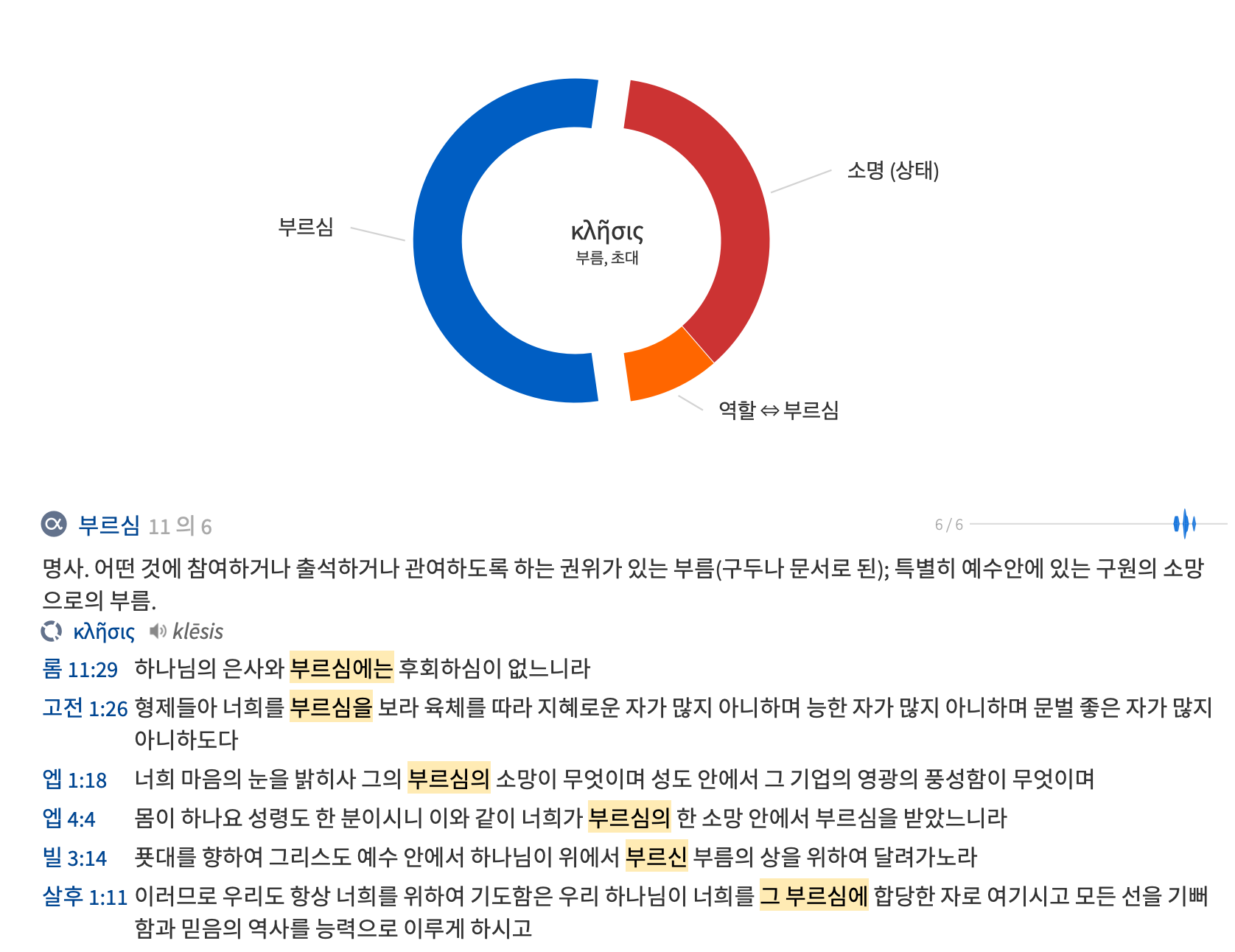

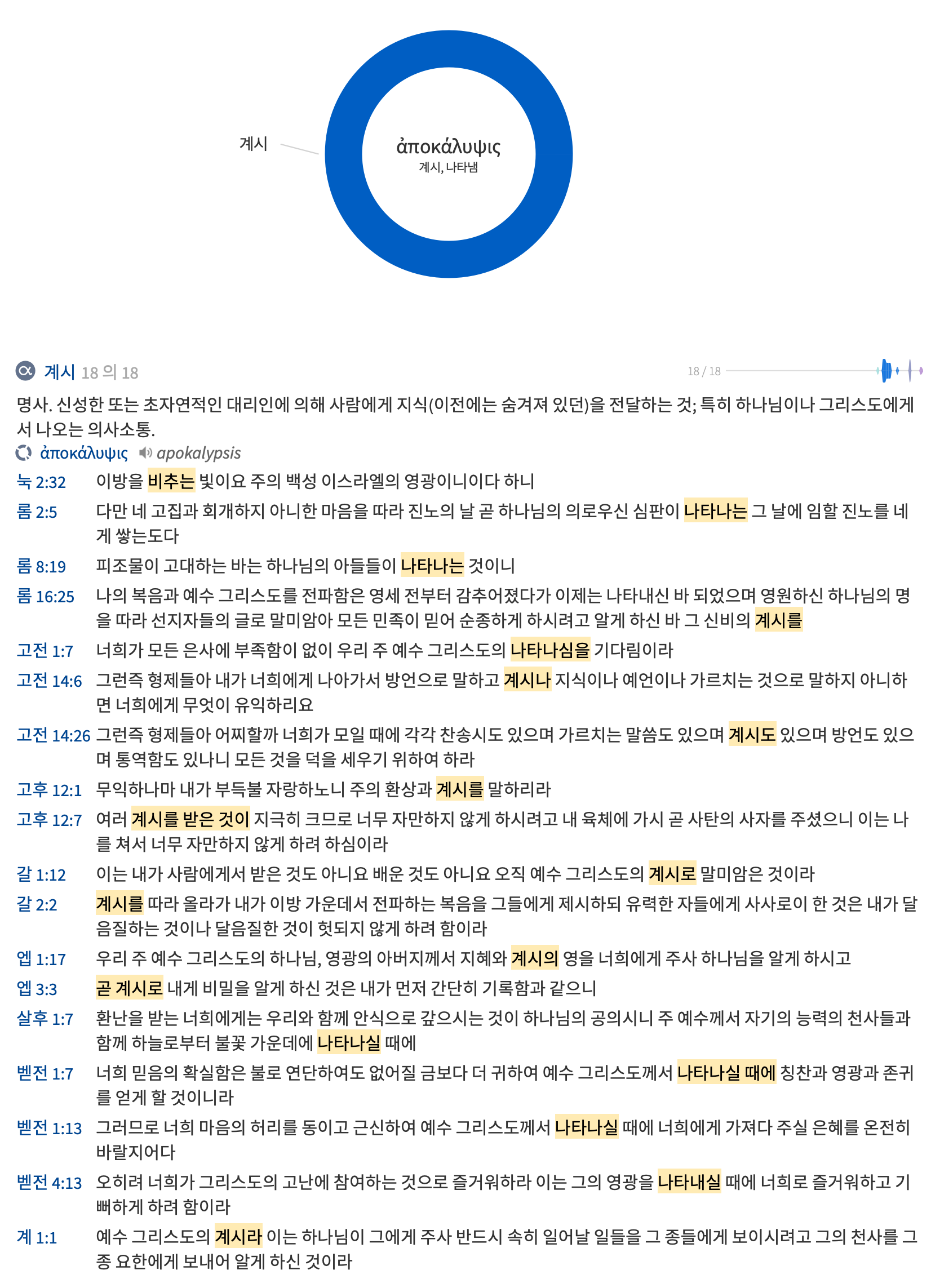

‘나타나게 하려 하여’로 표현된 ‘아포칼륍데나이’의 원형은 ‘아포칼립토’로 이는 베일에 싸여 감추어져 있던 것을 벗겨내는 것을 의미한다. 이는 불법한 자가 사람들에게 나타날 때가 되기 전에는 철저하게 감추어져 있을 것을 의미하는 것이다.

‘그의 때’는 그 자신이라는 의미를 지닌 ‘해아우투’와 때를 의미하는 ‘카이로’가 사용되었다. ‘카이로’의 원형 ‘카이로스’는 연대기적인 시간(크로노스)가 아닌 하나님의 경륜 속에 있는 결정적인 시간, 때를 의미한다. 즉 불법한 자가 나타나는 시기는 하나님의 경륜 가운데 들어 있는 때인 것이다. 이렇게 불법한 자가 활동하는 시기는 주님의 재림 직전 하나님께서 잠시 허락하실 환난의 때를 의미한다(마 24:21, 29)

그렇다면 ‘막는 것’은 무엇인가? 여기서 ‘막는 것’에 해당하는 ‘토 카테콘’은 중성으로서 ‘가로막고 있는 것, 억제 하고 있는 것'이라는 의미이다. 이것이 무엇인지에 대해서 여러 추측들이 존재하는데

첫째는 로마 제국, 로마 황제으로 로마제국의 법질서가 확고하게 서 있는 한 불법의 사람이 역사의 장에서 활개칠 수 없다는 것이다.

둘째는 천상적 존재, 천사 특히 미가엘을 지칭한다고 한다. 단 10:13, 20-21에 따르면 미가엘은 사단의 지배력을 억제하며(계 12:7) 랍비 전승과 단 21:1의 70인역에서는 미가엘이 대 환난이 시작되기 직전 적그리스도가 유대땅에 장막을 칠 때(단 11:45) 사라진다고 한다.

셋째는 성령, 또는 하나님을 지칭한다는 견해이다. 초월적 힘을 지닌 불법한 사람을 막기 위해서는 그보다 월등한 힘을 가져야하기에 이 존재는 하나님밖에 없기 때문이다.

넷째는 바울이 전하고 있는 복음을 지칭한다는 견해이다. 복음을 전하는 것 때문에 불법의 사람은 활동할 여력을 발견하지 못한다는 것이다. 복음이 모든 족속에게 증거될 무렵(마 24:14) 세상의 종말이 무르익고 그 때에 불법한 자가 활동할 것이라는 것이다. 복음이 다 전파되면 더이상 거치는 것이 없을 것이기 때문이다.

이 막는 자가 누구인지는 풀기 어려운 부분이다. 하지만 중요한 것은 바울 당시의 시점에서 볼 때 저 불법한 자는 활동을 억제 당하고 있었기 때문에 주의 날이 이미 이르렀다라고 주장하는 이들의 주장은 잘못된 것이라는 것이다. 바울은 당시 초대교회안에 퍼져 있는 이러한 잘못된 가르침을 경고하고 있는 것이다.

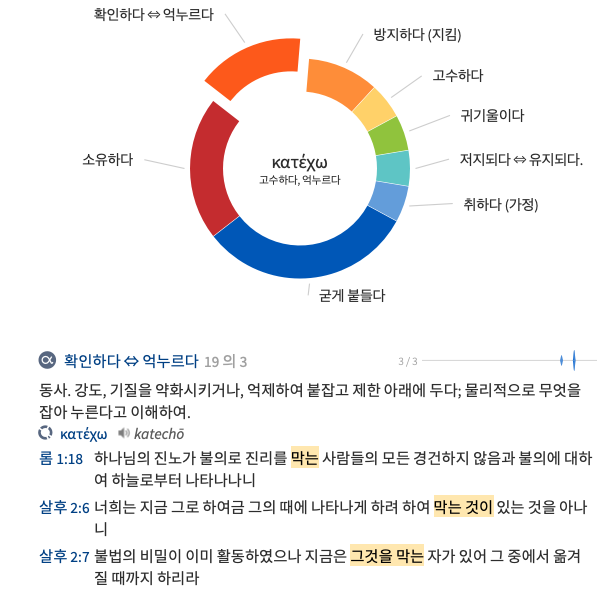

κατέχω (katechō), 동사. 고수하다, 억누르다. 미래 능동태. καθέξω; 부정과거 능동태. κατέσχον; 완료 능동태. κατέσχηκε; 부정과거 능동태. κατεσχέθη; 완료 중간태. κατέσχηνται. 히브리어 등가: אחז 1 (5). 아람어 등가: חסן (1).

동사 용법

1. 주의하다† — 듣다, 경청하거나 주의를 기울이다, 그리고 보통 순응하여 응답하다. 다음을 참고하십시오 προσέχω. 관련 주제: 듣다; 주의하다.

눅 8:15|| τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ

2. 소유하다† — 어떤 것에 대해 소유하거나 소유권을 가지고 있다, 주장이나 권리로 장래에 수여받을 것을 포함하여. 관련 주제: 소유하다.

요 5:4 ᾧ δήποτε κατειχετο νοσήματι

고전 7:30 καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες,

고후 6:10 ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.

3. 방지하다 (지킴)† — 어떤 것을 행하거나 특정 상태에 있기를 중단하다. 의미상 반의어: 하게 하다. 다음을 참고하십시오 κωλύω. 관련 주제: 명하다; 만나다.

눅 4:42 καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπʼ

몬 13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα

4. 굳게 붙들다 — 단단히 고수하다. 물리적 또는 추상적인 의미로. 관련 주제: 보류하다.

고전 15:2 εἰ κατέχετε,

살전 5:21 τὸ καλὸν κατέχετε,

히 3:6 τῆς ἐλπίδος κατάσχωμεν.

히 3:14 τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν.

히 10:23 κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ,

5. 취하다 (가정)† — (어떤 물리적 위치나 장소를) 점유하거나 차지하다. 관련 주제: 차지하다.

눅 14:9 ἔσχατον τόπον κατέχειν.

6. 확인하다 ⇔ 억누르다† — 강도, 기질을 약화시키거나, 억제하여 붙잡고 제한 아래에 두다; 물리적으로 무엇을 잡아 누른다고 이해하여. 관련 주제: 보류하다.

롬 1:18 ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων,

살후 2:6 τὸ κατέχον

살후 2:7 ὁ κατέχων ἄρτι

7. 고수하다† — 지정된 방향으로 향하는 경로를 유지하거나 이끌다; 배에 사용.

행 27:40 κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν.

8. 저지되다 ⇔ 유지되다.† — 완화되거나 덜 강렬하게 되다. 억제되거나 제한되다. 물리적으로 잡혀있는 것으로 이해된다. 관련 주제: 보류하다.

롬 7:6 ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα,

칠십인역 참조 구절

• 창 24:56; 창 39:20; 창 42:19; 룻 1:13; 왕하 12:12; 시 72:12; 렘 13:21; 렘 27:16; 단 7:18; 단 7:22; 겔 33:24

Rick Brannan, ed., Lexham 헬라어 성경 어휘사전 (Bellingham, WA: Lexham Press, 2020).

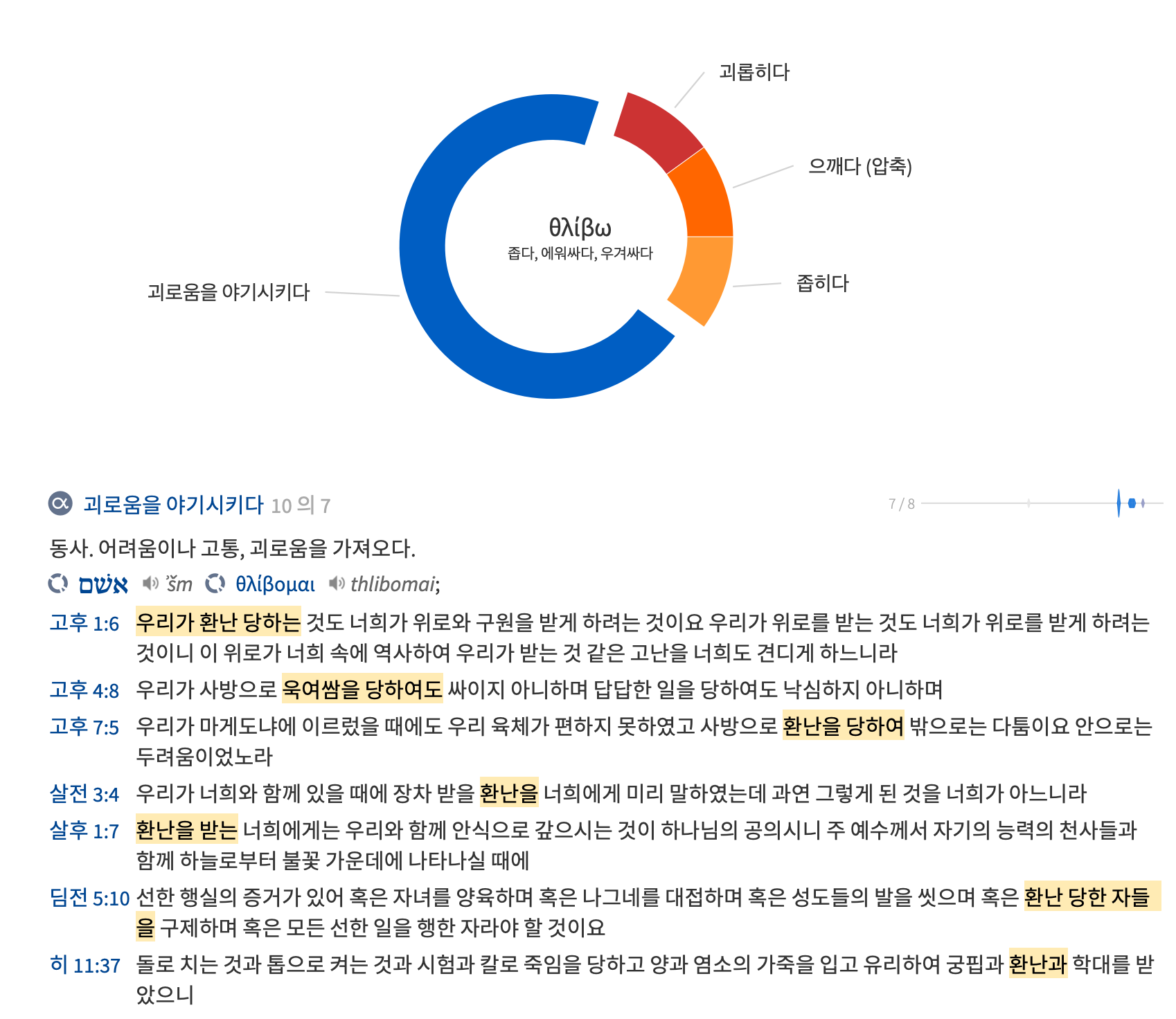

7절) 불법의 비밀이 이미 활동하고 있지만 그것의 활동을 막는 자가 있음으로 힘을 발휘하지 못하고 있다. 이를 막는 자가 옮겨질 때 그 힘을 드러낼 것이다.

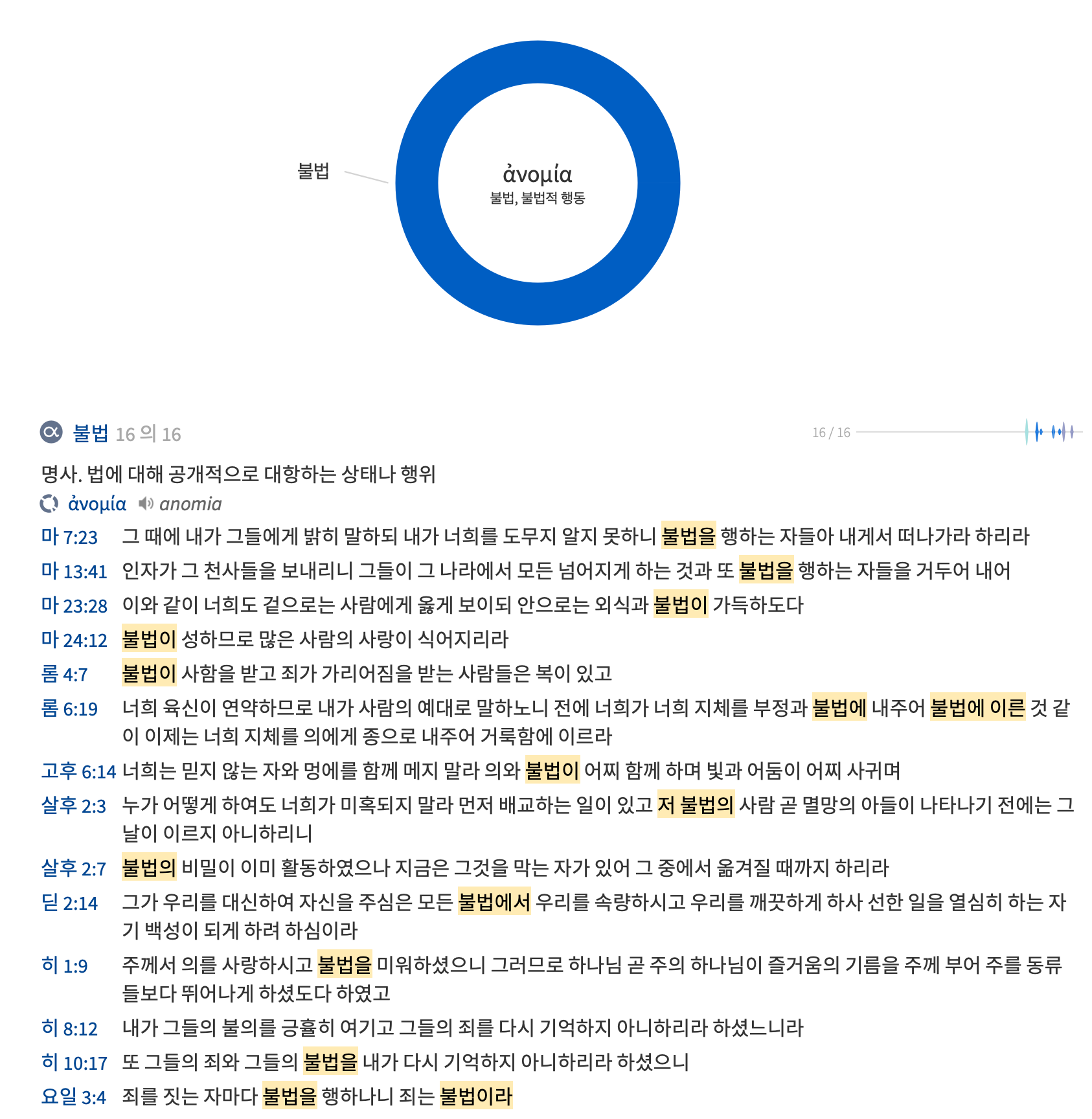

‘불법’은 ‘아노미아’, ‘비밀’은 ‘미스테리온’이다. 비밀은 감추어져 있는 것이다. 본문의 불법의 비밀이라는 표현은 그런 활동이 이루어지고 있지만 사람들이 깨달아 알지 못한다는 사실을 전제한다.

‘이미 활동하였으나’로 번역된 ‘에데 에네르게이타이’는 현재 시제로 ‘이미 활동하고 있다’(is already at work)의 의미이다. ‘에네르게이타이’의 원형은 ‘에네르게오’로 ‘활발하게 운동하다, 역동적으로 일하다’라는 의미이다. 이는 현재 직설법으로 매우 역동적으로 일하고 있다는 사실과 그 활동이 현재에 계속적으로 진행되고 있음을 보여주는 표현이다.

에베소서 2:2

2그 때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라

고린도전서 12:6

6또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니

이 표현은 악한 영이 불법한 자들 가운데 역사한다라고 말할 때, 성령이 모든 성도들 가운데 역사하신다고 말할 때 사용되었다. 이는 외적 활동 뿐만 아니라 사람의 내면에까지 강력하게 영향을 미치는 능력을 내포한 영적 활동을 말한다.

우리가 기억해야할 것은 불법의 비밀은 감추어진채 이미 우리가운데 활동하고 있다는 것이다. 이것을 막는 분께서 지금은 막고 계시지만 때가 이르면 불법한 자가 더욱 강력하게 역사하게 될 것이다.

- Paul is apparently surprised that his own teaching on the end times had not stopped the Thessalonians from believing the false claim (v. 5; cf. v. 2), so he rehearses that teaching (vv. 6–7). The man of lawlessness cannot be unveiled while what is restraining (Gk. to katechon, neuter participle of katechō, “to prevent, hinder, restrain”) him now is at work. In v. 7 Paul refers to he who now restrains (Gk. ho katechōn, masculine participle of the same word). Scholarly theories on the identity of this restrainer include the Roman Empire/emperor, the Holy Spirit, and the archangel Michael. According to Dan. 10:13, 20–21, Michael restrains satanic principalities (cf. Rev. 12:7), and in rabbinical traditions and the Septuagint of Dan. 12:1, Michael is said to “pass away” when the Antichrist pitches his tents in Judea (Dan. 11:45) just before the great tribulation begins (Dan. 12:1). The restrainer functions to make sure that the man of lawlessness is revealed (see 2 Thess. 2:3) in his time and not before. Prior to the revelation of lawlessness personified, it operates as an impersonal mystery, stirring up hostility to Christ and his people. Lawlessness remains in mystery form until the restrainer is taken out of the way.

Crossway Bibles, The ESV Study Bible (Wheaton, IL: Crossway Bibles, 2008), 2318.

8절) 본문의 그 때는 앞선 7절의 ‘그것을 막는 자가 그 중에서 옮겨질 때’를 의미한다. 곧 불법의 비밀을 막는 자가 그 활동을 중단할 때에 ‘불법한 자가’나타나게 된다는 것이다.

‘나타나리니’로 번역된 ‘아포칼륍데세타이’의 원형 ‘아포칼륍토’는 앞선 3절에서도 사용되었는데 이는 감추어져 있던 것을 공개적으로 드러낸다는 의미이다. 불법한 자는 비밀스럽게 활동하다가 이제 막는 자가 활동을 중단했을 때 그 모습을 완전히 공개하여 나타나게 된다. 여기서 불법한 자는 3절의 불법의 사람을 지칭한다.

‘불법한 자’로 번역된 ‘호 아노모스’는 단수로 3절의 ‘저 불법의 사람’을 가리킨다. 이처럼 불법한 자가 나타나는 때는 그리스도의 재림 직전인데 바울 당시에는 ‘불법한 자’가 나타난 기미는 보이지 않았다. 그렇기에 그리스도가 이미 재림했다라는 소문은 근거없는 억측이다라는 의중이 담겨있다.

‘그 입의 기운으로 그를 죽이시고’, 본 절은 불법한 자가 그리스도의 재림때에 그분에 의해서 영멸하게 될 것을 이야기하는 것이다. ‘기운’으로 번역된 ‘프뉴마티’의 원형 ‘프뉴마’는 ‘영혼, 정신, 바람, 숨결, 성령’을 의미하는 표현으로 앞선 2절에서는 영으로 번역되었다. 대부분의 영어 성경은 이를 ‘breath’로 번역하였고 KJV은 ’spirit’로 번역하였다. 기운, 호흡이라는 표현은 구약 사 11:4과 일치한다.

이사야 11:4

4공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상의 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입의 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며

여기서 그 입의 기운은 문자 그대로 ‘그리스도의 입의 기운, 호흡’일 수도 있고 그분이 강림하실 때 그분에게서 찬란하게 발하는 섬광과 광채로 해석할 수 있다. 즉 주님의 입에서 나오는 ‘프뉴마(호흡, 기운)’은 적그리스도를 단숨에 죽이고도 남을 능력이 있다는 것이다.

‘죽이다’라는 의미로 번역된 ‘아넬레이’의 원형 ‘아나이레오'는 ‘죽이다, 폐지하다, 최소하다, 데려가다’라는 의미이다. 이는 죽이거나 살인하여 시야에서 완전히 사라지게 한다는 의미를 나타낸다.

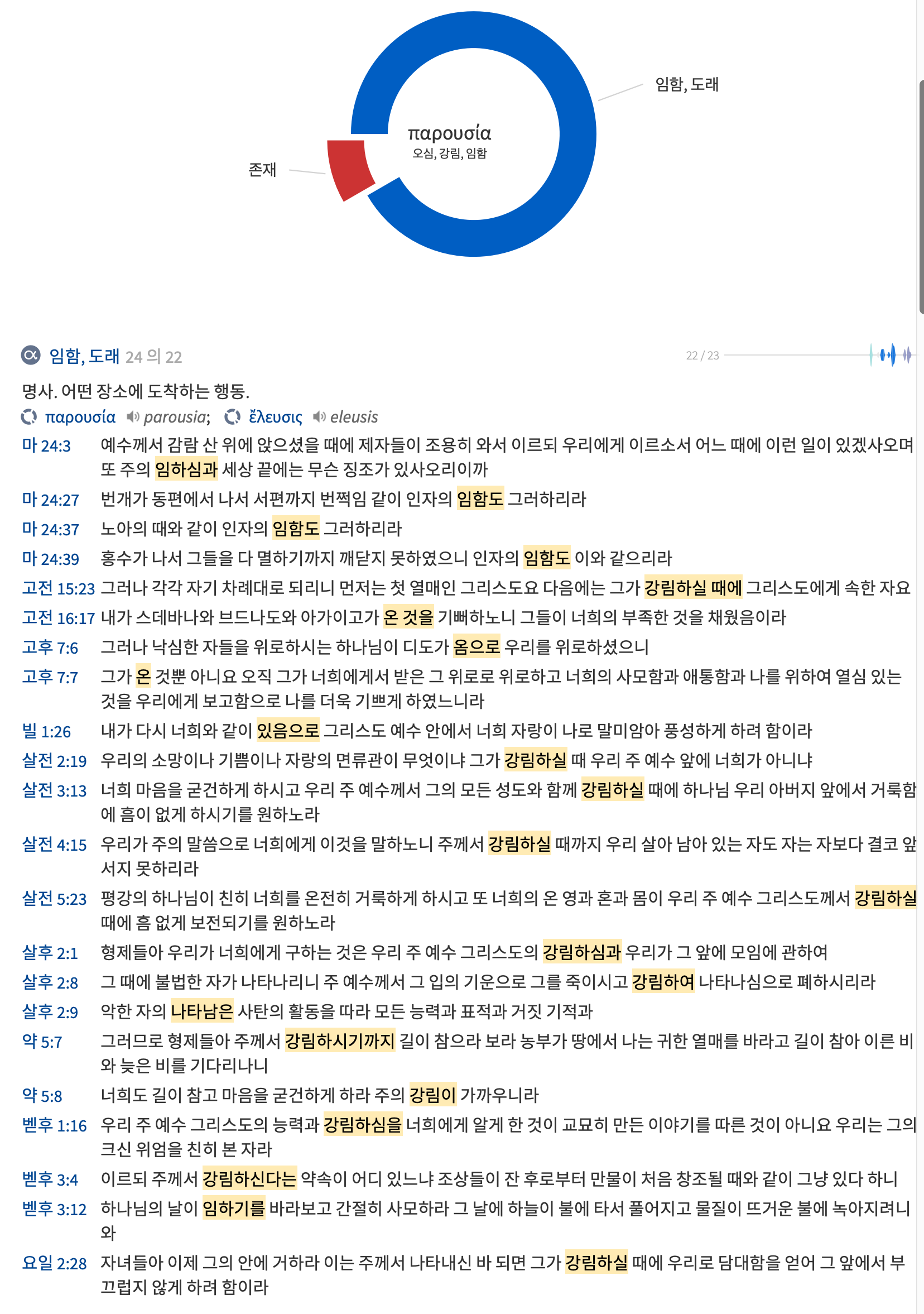

‘강림하여 나타나심으로 폐하시리라’, ‘파루시아’라는 표현 하나만으로도 예수 그리스도의 재림을 표현할 수 있는데 본절에서는 ‘에피파네이아’와 ‘파루시아’를 동시에 사용하고 있다. ‘나타나심’을 의미하는 ‘에피파네이아’는 그 자체로 ‘나타나다’라는 의미를 지닌다. 이 단어는 ‘위에’를 의미하는 ‘에피’라는 전치사와 ‘번쩍이다’(마 24:27), ‘비취다’(요 5:34)라는 의미를 지닌 동사 ‘파이노’의 합성어로 ‘위에서 번쩍이며 나타나다’라는 의미로 신적 존재의 출현을 의미한다. 바울은 재림하시는 예수 그리스도께서 영광스러운 신적 위엄을 지니고 오실 것을 나타내는 것이다. 또한 ‘폐하다’라는 의미의 ‘카타르게오’는 어떤 인격체로 하여금 더 이상의 효력을 가지지 못하게 하는 것, 또한 힘을 철저하게 박탈하는 것을 의미한다. 불법한 자, 적그리스도는 예수 그리스도의 입의 기운으로 말미암아 완전히 멸절될 것이며 이로 인해 사람들에 대한 영향력을 완전히 상실하게 될 것이다.

우리는 불법한 자를 너무 크게 생각하며 두려워한다. 하지만 본문은 분명하게 그날이 오면 주께서 한 호흡에 그를 죽이시고 폐하실 것이다.

9-10절) 본절은 3절과 8절에서 그 출현이 예고된 불법의 사람, 불법한 자가 어떻게 그리고 어떤 사람에게 임하는 가에 대한 설명이다.

그 악한 자도 파루시아, 그리스도의 임재와 같이 임할 것이다. ‘파루시아’는 황제나 통치자의 방문을 가리키는데 주 예수 그리스도의 영광스러운 임재를 나타내는 표현인데 불법한 자도 큰 영광가운데 임할 것임을 보여주고 있다.

‘사탄의 활동을 따라’, 불법한 자의 능력은 자신의 내부에서가 아니라 하나님을 대적하는 사단으로부터 얻은 것이다. 여기서 ‘활동’이라고 번역된 ‘에네르게이안’의 원형 ‘에네르게이아’는 ‘힘, 활력’을 가리키는 ‘energy’의 어원이 되는 단어이다. 여기서는 다른 것의 내부에까지 활동력있게 작용하는 힘을 의미한다.

‘모든 능력과 표적과 거짓 기적과’, 문장 앞에 전치사 ‘엔’은 수단이나 방편을 의미한다. 악한 자가 ‘엔’ 이하의 것을 가지고 온다는 것이다. 여기서 ‘능력, 표적, 기적’은 행 2:22에서 예수께서 이 땅에서 행하신 것으로 묘사된 바 있다.

사도행전 2:22

22이스라엘 사람들아 이 말을 들으라 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라

불법한 사람, 적 그리스도는 예수께서 이 땅에서 행하셨던 기사들을 동일하게 행함으로 많은 사람들을 미혹할 것이다.

‘능력’은 ‘뒤나미스’로 다이너마이트의 어원이다. 폭발적인 힘을 가리킨다. ‘표적’은 ‘세메이온’으로 그가 어떤 신적 존재로부터 보냄을 받았으며 다른 사람보다 훨씬 뛰어난 사람이라는 것을 입증해주는 어떤 비상한 일을 가리킨다.

‘기적’에 해당하는 ‘테라스’는 사람들의 이성으로 이해되지 않는 불가사의한 사건을 가리킨다. 이는 신약에 16번 등장하는데 이곳을 제외한 다른 성경 구절에서는 모두 ‘기사’로 번역되었다(마 24:24; 요 4:48; 행 2:22).

9절에서 ‘모든’에 해당하는 ‘파세’와 ‘거짓’에 해당하는 ‘프슈두스’가 무엇을 수식하느냐에 따라서 의미가 조금씩 달라진다. 한글 개역 개정은 ‘모든 능력과 표적과 거짓 기적’이라고 번역하지만 ESV는 ‘모든 능력과 거짓 표적들과 기적들(with all power and false signs and wonders)’로 번역한다. 말하자면 모든 능력은 말 그대로 모든 것을 행할 수 있는 능력인데 불법한 자가 나타나 거짓된 표적들과 기적들을 행하여 사람들을 미혹할 것이라는 것이다. 여기서 말하는 거짓된 표적들과 기적들은 불법한 자가 진리와 사랑안에서 행하는 표적들이 아니기에 거짓된 것이라는 의미이다. 표적과 기적자체가 거짓, 속임수라는 의미가 아니다. 초월적인 힘을 가진 사단의 활동, 능력을 힘입은 불법의 사람은 분명 특별한 능력을 행함으로 인간을 미혹할 것이다. 그렇기에 더욱 깨어서 분별력을 갖추어야 한다.

‘불의의 모든 속임으로’, 9절에 이어 불법한 자가 사람들을 미혹하기 위한 수단과 방편으로 이는 불법한 자의 속성이다. ‘불의’를 의미하는 ‘아디키아’는 부정 접두어 ‘아’와 정의, 공의를 의미하는 ‘다케’의 합성어이다. ‘의, 올바름’은 ‘디카이오슈네’이고, ‘의로운, 정직한’은 ‘디카이오스’이다.

‘멸망하는 자들에게 있으리니’, 여기서 ‘멸망하는 자들에게’는 ‘아폴뤼메노이스’로 원형은 ‘아폴뤼미’로 이는 현재 분사인데 ‘그 때에 멸망하게 될 자들’이라는 뉘앙스를 가진다. 이 멸망하는 자들은 ‘진리의 사랑을 받지 않고 구원함을 받지 못하는 자들’이다.

멸망하는 자들은 첫째로, 진리의 사랑을 받지 아니하는 자들이다. 여기서 진리(알레데이아)는 예수 그리스도, 복음과 관계된 것이다.(요 14:6; 엡 4:21) 그 진리의 특징은 아가페 사랑이다. 복음인 예수 그리스도의 십자가 고난과 부활 자체가 아가페 사랑이기 때문이다. 이런 아가페 사랑은 하나님께서 그를 믿는 모든 사람들에게 은혜로 주시는 것이다. 하지만 멸망하는 자들은 이러한 하나님의 사랑을 받아들이지 않고 거절하는 자들이다. 둘째로 멸망하는 자들은 구원함을 받지 못한 자들이다. 진리의 사랑을 받아들이지 않은 결과 구원에서 제외된다는 것이다.

- The coming of the lawless one. The Antichrist has a “coming” (Gk. parousia) which is a poor substitute for Jesus’ coming (Gk. parousia, v. 8). Satan is the power behind the Antichrist, working with unrestricted power on his behalf through signs and wonders—which (though they are false) lead people to believe that the Antichrist is God. Unbelievers are those who are perishing because they have failed to embrace the gospel, God’s only way of salvation.

Crossway Bibles, The ESV Study Bible (Wheaton, IL: Crossway Bibles, 2008), 2318.

11-12절) 이는 불의한 자, 멸망하는 자들에 대한 하나님의 심판 예고이다. 본절의 이러므로에 해당하는 ‘디아 투토’는 ‘이것 때문에’라는 의미이다. 즉 멸망의 사람들이 진리의 사랑을 받지 않기 때문에 하나님은 미혹의 역사를 보내어 그들로 하여금 거짓 것을 믿게 하도록 허용하신다는 것이다. 이것은 악한 그들의 죄에 대한 방치로서 하나님의 심판의 다른 방법일뿐 하나님께서 죄를 조장하거나 부추기는 것이 아니다.

구약 왕상 22:17-23에는 하나님께서 범죄한 아합 왕을 심판하시기 위해 천상 회의를 개최하신다. 거기에서 하나님은 심판 방법을 논의하셨는데, 한 영이 나와서 거짓말하는 영이 되어 아합의 모든 선지자의 입에 들어가겠다고 고하였고 하나님은 이를 허락하신다. 이 과정에서 아합은 거짓 선지자들의 거짓 예언을 믿고 전장에 나갔다가 아람군의 한 병사가 쏜 화살에 맞아 죽고 만다. 범죄자 아합의 심판과정에서 하나님께서는 거짓말하는 영의 역사를 활용하셨던 것이다. 이처럼 하나님께서 거짓 선지자들의 거짓됨을 이용하셔서 멸망하는 자들로 하여금 미혹에 빠지게 하여 그들을 심판하실 것을 말하는 것이다.

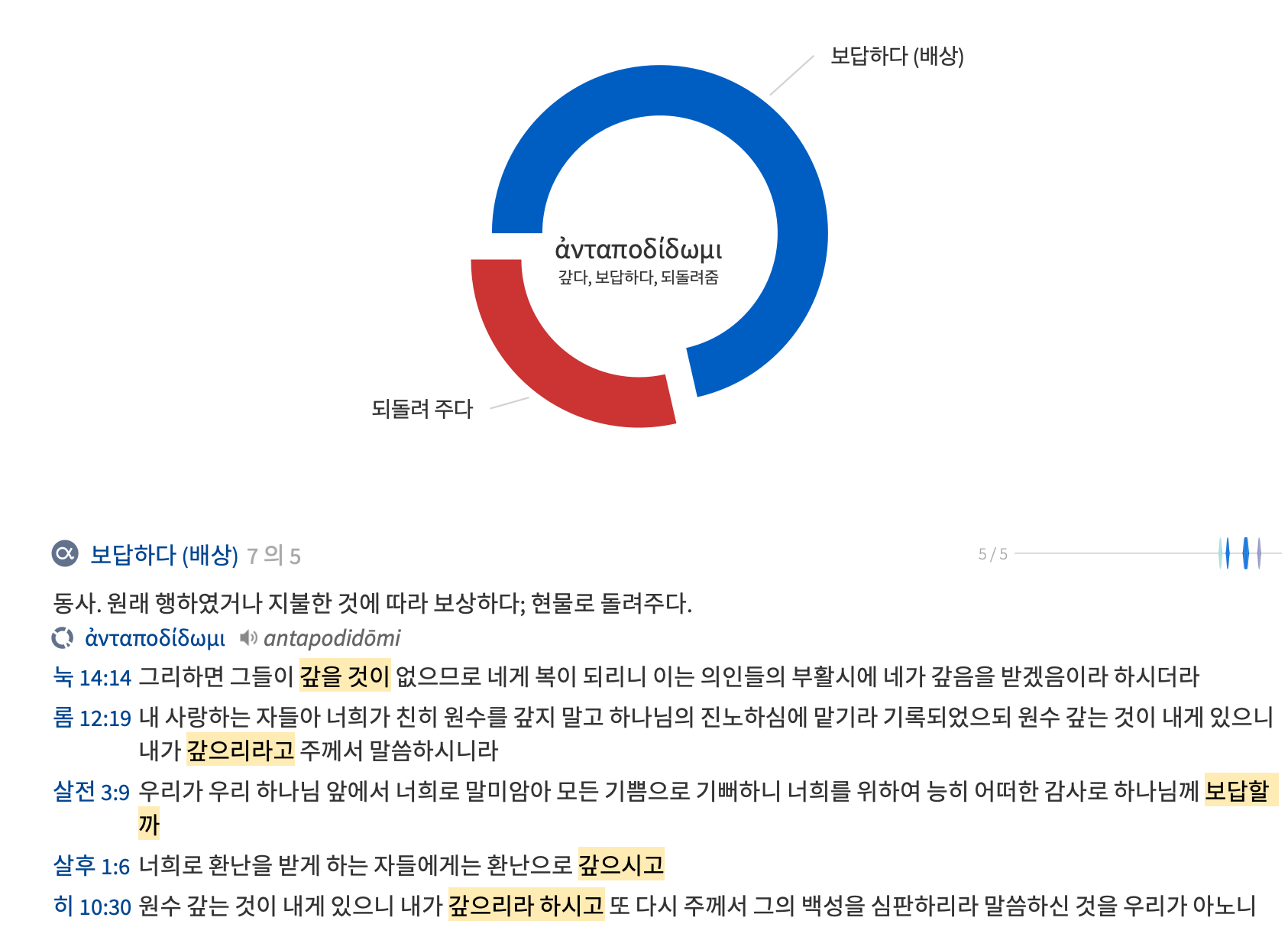

12절에서 ‘심판을 받다’라고 번역된 ‘크리도신’의 원형 ‘크리노’는 하나님의 법정적 심판을 말하는 단어이다. 하나님께서는 항상 분명하고 합당한 목적을 가지고 일하시는데 하나님께서 진리의 사랑을 받지 않는 자들에게 유혹으로 역사하사 거짓 것을 믿게하시는 궁극적인 목적은 그들을 심판하시기 위함이다. 본절에서 ‘진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들’은 앞선 10절의 ‘진리의 사랑을 받지 않는 자들’에 대한 부연이라고 할 수 있다.

진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들은 십자가 상에서 나타난 하나님의 진리가 미련한 것으로 여겨져 믿지 않고 배척한다.(고전 1:23) 예수 그리스도의 희생이 모든 사람을 위한 대속이 된다는 사실(롬 3:23-24; 5:18)이 이성적으로 납득되지 않아 믿지 않는다. 이들은 인간 스스로 구원받을 수 없다는 사실을 도무지 인정하고 받아들이려고 하지 않는다. 결국 이들은 자기들의 불의로 진리를 막으면서(롬 1:18) 오히려 그 불의를 좋아하는 삶을 살아가게 된다.

- Because unbelievers have rejected God’s offer of salvation in the gospel, God sends them a strong delusion. As part of his righteous judgment, God is instrumental in causing these unbelievers to embrace the Antichrist (believe what is false) so that they advance to a whole new level of rebellion and are thus condemned as allies of the Antichrist at the second coming.

Crossway Bibles, The ESV Study Bible (Wheaton, IL: Crossway Bibles, 2008), 2318.

나는 과연 무엇을 믿고 무엇을 좋아하고 있는가? 온전한 진리되신 그리스도를 믿고 하나님의 공의를 좋아한다면 나는 구원받은 자이다. 하지만 반대로 진리를 믿지 않고 불의를 기뻐한다면 나는 멸망하는 자이다.

'성경묵상 > 데살로니가후서' 카테고리의 다른 글

| 살후 2:15-17 사랑과 위로와 소망의 하나님 (0) | 2022.07.14 |

|---|---|

| 살후 2:13-14 복음으로 부르시는 이유 (0) | 2022.07.13 |

| 살전 2:3-4 불법의 사람 (0) | 2022.07.08 |

| 살후 2:1-2절 주의 날에 대한 잘못된 가르침 (0) | 2022.06.23 |

| 살후 1장 10-12절 그 부르심에 합당한 자 (0) | 2022.06.22 |